원화 가치 추락, 1500원선마저 위협… 지금, 우리는 무엇을 봐야 할까?

원화 가치, 어디까지 추락할까?

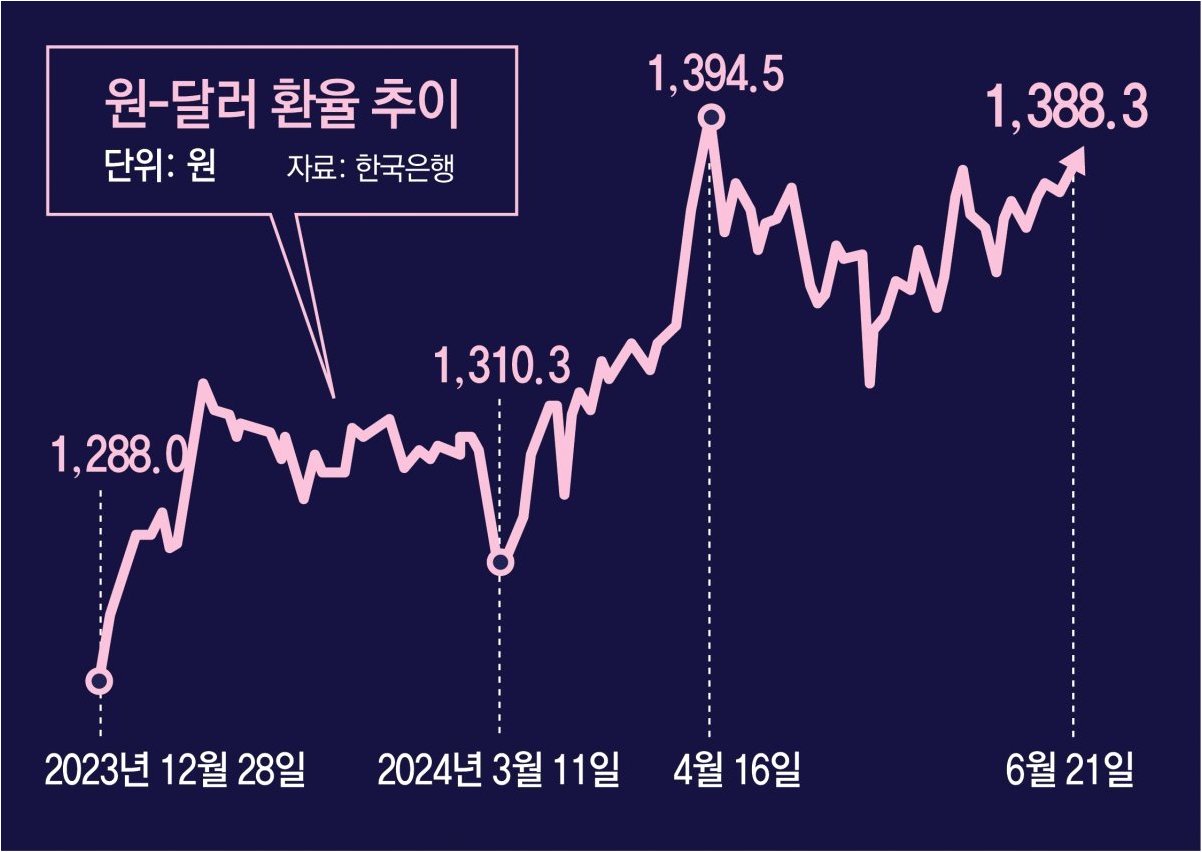

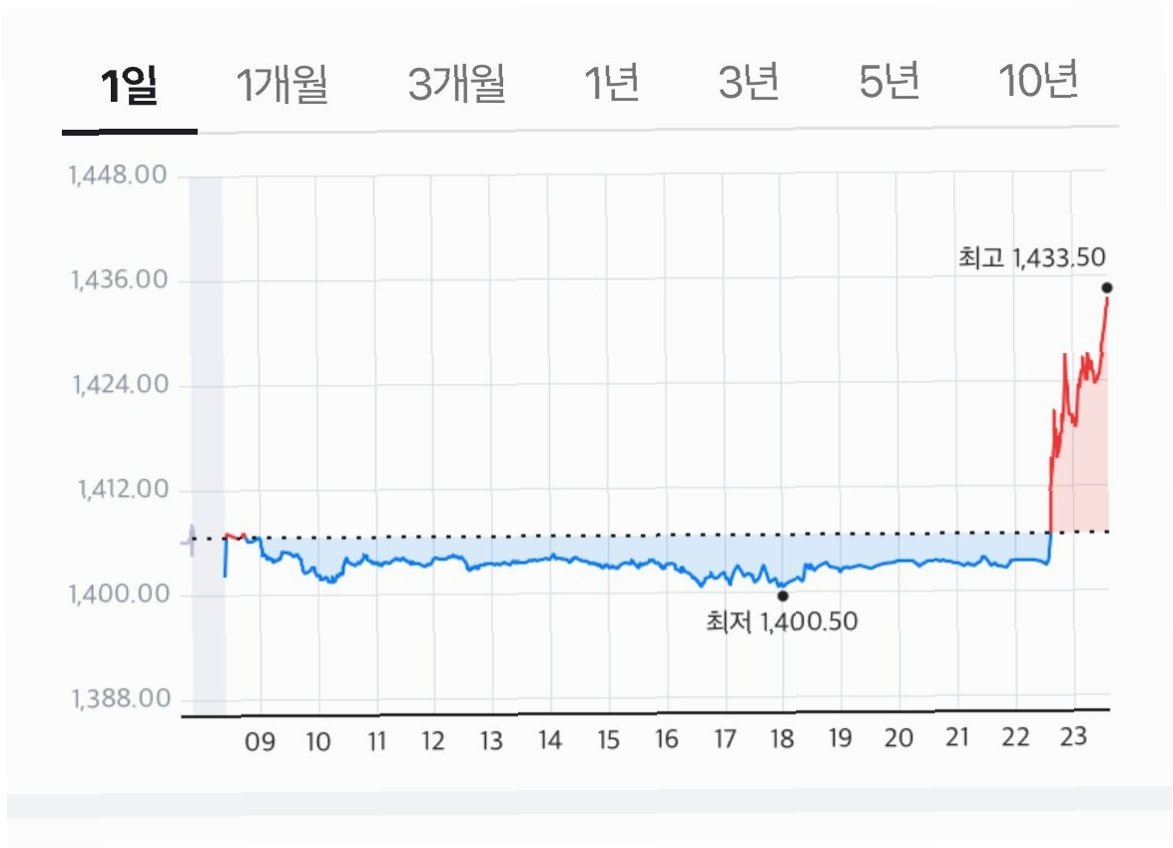

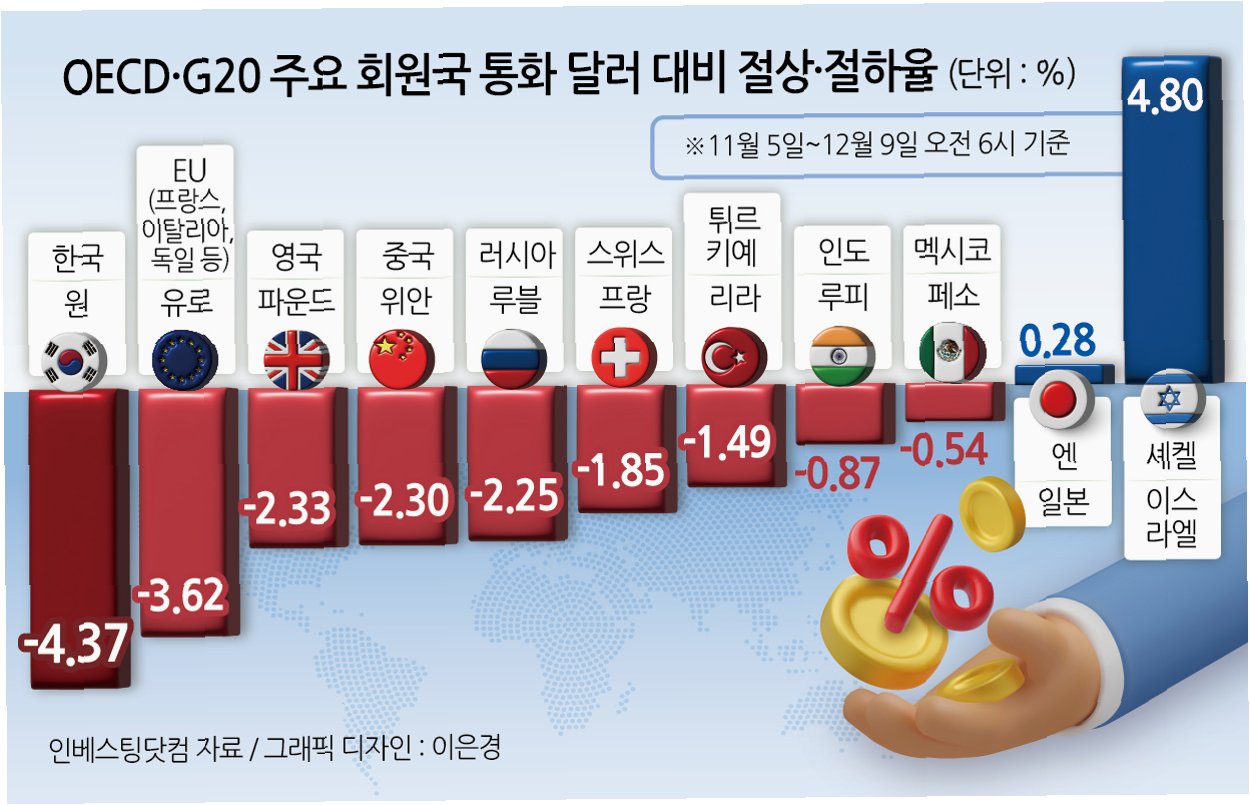

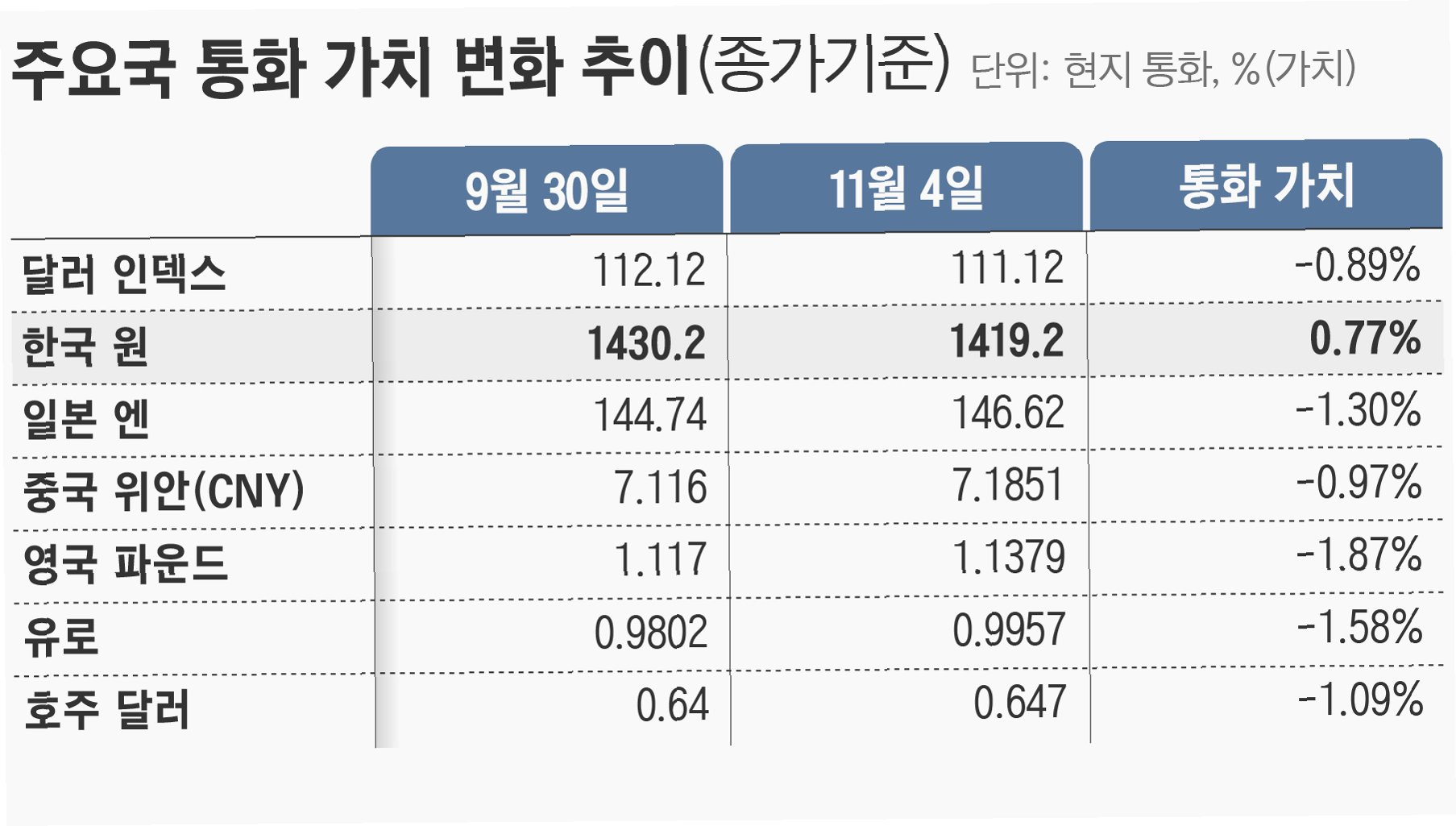

원/달러 환율이 1,470원대까지 하락하며 12·3 계엄쇼크 당시 최처점이었던 1480원대를 위협하고 있습니다. 미국 연방정부 셧다운이 공식 종료된 가운데 엔화 약세, 거주자 해외투자 급증 등이 맞물리면서 원화값 하락은 당분간 지속될 가능성이 높다는 관측이 나옵니다. 원화값 하락이 더 가파라질 경우 국민연금의 전략적 환헤지나 외환당국의 개입 등이 이뤄질지에도 관심이 쏠립니다.

원화 가치 하락의 주된 원인

원화값 급락의 배경은 크게 관세 협상 불확실성, 대미 증시 투자 확대, 그리고 엔저 등 세 가지로 분석됩니다. 우선 한미 관세협상 후폭풍이 당분간 환율시장의 불확실성을 키울 것으로 예상됩니다.

관세 협상 불확실성, 환율 시장에 그림자를 드리우다

오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장은 “팩트시트가 나오더라도 한미간 세부 투자방식, 투자처 등에 대한 이견이 있을 수 있다는 불확실성이 원화값 하락 요인으로 작용하고 있다”고 설명했습니다. 장민 한국금융연구원 선임연구위원도 “한미 협상에 따라 내년부터 연 200억달러씩 대미투자가 이뤄지는 되는 점도 시장에 반영되고 있다”고 했습니다.

서학개미, 해외 투자 확대가 환율에 미치는 영향

서학개미 등 국내 투자자들의 미 증시 투자 확대도 원화값 급락을 부추기고 있습니다. 김상훈 KB증권 리서치센터 자산배분전략부 상무는 “코로나19 팬데믹 이전엔 국내 투자자들의 해외 투자가 환율에서 큰 변수가 아니었다”며 “서학개미의 등장 등으로 국내 투자자들의 해외 투자가 증가가 새로운 변수로 상수화되면서 수급 측면에서 원화값 하락을 야기했다”고 분석했습니다.

엔저 현상과 수출 기업의 심리적 압박

여기에 엔저 효과도 원화값을 끌어내리고 있다는 분석입니다. 오 단장은 “다카이치 시나에 신임 총리의 아베식 돈풀기 정책이 일본의 수출경쟁력을 제고할 것이라는 기대감에 수출경쟁국인 한국의 원화가 영향을 받고 있다”고 설명했습니다. 원화값이 계속 떨어지다 보니 수출기업들이 네고 물량을 내놓지 않고 있는 점도 하방 압력을 더욱 키우고 있다고 전문가들은 설명했습니다.

1500원선 붕괴 가능성과 정부의 역할

일부 전문가들은 원화값이 중장기적으로 1500원선마저 뚫을 것으로 내다봤습니다. 김대종 세종대 경영학부 교수는 “한국의 외환보유액이 넉넉하지 않은 상황에서, 정부의 경제구조 개혁 없이는 장기적으로 원화값 하락을 막지 못할 것”이라며 원화값이 1500원대까지 급락할 수 있다고 내다봤습니다.

국민연금의 환헤지, 마지막 방어선?

원화값 급락세가 이어지면서 국민연금이 ‘환율 소방수’로 나설 지에도 관심이 쏠리고 있습니다. 시장에서는 1480원선에서 국민연금의 대규모 환헤지가 이뤄질 것으로 보고 있습니다.

결론: 원화 가치 하락, 복합적인 요인과 대응 과제

원화 가치 하락은 관세 협상 불확실성, 해외 투자 확대, 엔저 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 정부와 국민연금의 대응, 그리고 경제 구조 개혁을 통해 장기적인 안정화를 모색해야 합니다.

자주 묻는 질문과 답변

Q.원화 가치 하락, 언제까지 지속될까요?

A.전문가들은 단기적으로는 불확실성이 지속될 것으로 예상하며, 장기적인 관점에서는 정부의 정책과 경제 구조 개혁에 따라 달라질 수 있다고 전망합니다.

Q.국민연금의 환헤지는 어떤 방식으로 이루어지나요?

A.국민연금은 전략적 환헤지와 전술적 환헤지를 통해 외화 자산의 최대 15%까지 환헤지를 실시할 수 있습니다. 1480원선에서 대규모 환헤지가 이루어질 가능성이 높습니다.

Q.원화 가치 하락이 우리 경제에 미치는 영향은 무엇인가요?

A.원화 가치 하락은 수입 물가 상승, 해외 투자 수익 감소 등의 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수출 경쟁력 강화라는 긍정적인 측면도 존재합니다.